V初回治療に用いる抗HIV薬の選び方

5.内服しやすさ(服薬率の維持)への配慮

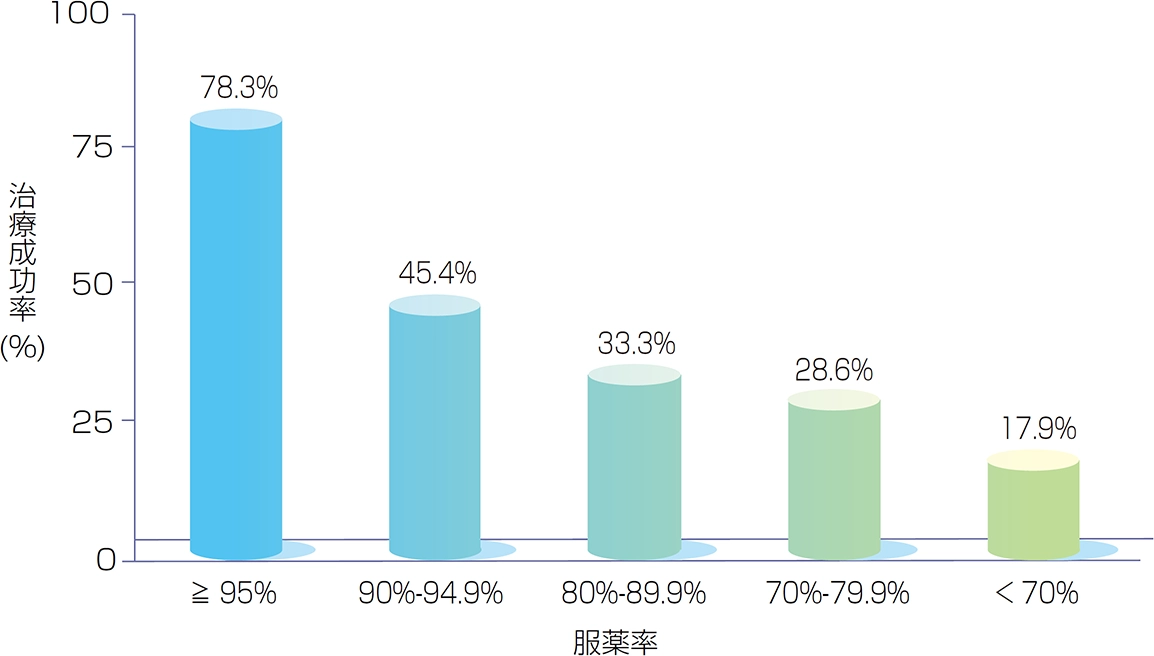

PatersonらはARTを開始した症例で血中HIV RNA量が400コピー/mL未満を達成できたか否かを服薬率ごとに検討した結果で、服薬率が95%を下回ると十分な治療成績が得られないことを示している(図V-1-1)72)。しかし、この報告の対象者は新規に治療を開始した者ばかりではなく、また現在では標準的でないrtvを併用しないPI(unboosted PI)を含む組み合わせに限定されている。より最近のARTにおいては血中HIV RNA量が200コピー/mL未満の達成率は、服薬率が90%以上で98.9%、服薬率80〜90%では96.5%であったと報告されている(図V-1-2)73)。ウイルス抑制に求められるアドヒアランスはレジメンによって異なるという報告もある74)。もちろん、個々の症例において100%の服薬率を目指すべきことは言うまでもない。

服薬率を維持するためのポイントは、患者のライフスタイルに合わせた薬を一緒に選ぶことである。関連する要素としては錠剤数、内服回数、食事の制限がある。1日の内服錠数が少ないほど服薬率とウイルス抑制率が高いというデータ75)の一方で、初回治療においてSTR(1日1回1錠)でも1日1回2錠でもウイルス学的効果は類似という最近の報告もある76)。質の高いエビデンスはないが、STRは一般的に推奨され、患者とのシェアド・ディスィジョン・メイキングが重要である3)。食事時間がまちまちな場合には食事の制限のない薬剤のほうが服薬アドヒアランスを保ちやすい。

現在はSTRで初回治療が開始される割合が高くなり服薬率維持はより容易になったが、本人のモチベーションなくしては治療は成功しないため、ART開始にあたっては、無症状でも治療することの意義、服薬率の維持・通院の維持の重要性について患者に理解してもらえるよう説明する。U=U(第III章参照)についても治療開始までに伝えるとよい。服薬率を維持するために重要と思われるポイントを表V-7に箇条書きにした。厚生労働行政推進調査事業費補助金エイズ対策政策研究事業「HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究」班では、「HIV診療における外来チーム医療マニュアル」を作成して服薬率維持のために医療従事者に必要なポイントを提供している77)。

図V-1-1 服薬率と抗HIV療法の成功率の関係

Paterson et al. Ann Intern Med. 133: 21, 2000 より作成。

図V-1-2 服薬率と抗HIV療法の成功率の関係

Cordon LL, et al. AIDS Patient Care STDs 2015 Jul:29(7);384より作成。

表V-7 服薬率を保つための工夫

- <服薬開始前~開始後1ヶ月>

-

- 無症候であっても早期に治療開始することの重要性、服薬率の重要性、通院・服薬中断のリスクを説明する

- 1日に内服する薬剤の実物を見せ、錠剤数・回数・食事制限を考慮して本人と一緒に薬剤を選択する

- 予測される副作用の種類、出現時期、経過を説明する

- 体調がおかしければいつでも電話で相談可能であることを教える

- <服薬開始後1ヶ月以上してから>

-

- 受診ごとに何回飲み忘れ、あるいは時間のずれがどのぐらいあったかを聞く

by 医師、看護師、薬剤師 - 副作用に関する問診

QOLに影響するようなら他剤への変更を考える - 飲み忘れる原因を分析し、工夫を考える

- 外出時薬を持って行くのを忘れる

- 飲酒して帰宅すると、内服するのを忘れて寝てしまう

- 内服したかどうかわからなくなる

- 休日昼まで寝ていて朝の薬が飲めない、など

- どうしても薬が手に入らない場合(震災など)には通常通りの内服後、一定期間中断した方が1日おきに内服して長持ちさせるよりも薬剤耐性ウイルスを誘導しにくいことを伝える

- 受診ごとに何回飲み忘れ、あるいは時間のずれがどのぐらいあったかを聞く